Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI/GUV-I / DGUV-I

Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk; BGI/GUV-I / DGUV-I |

|

BGI/GUV-I 5188 / DGUV Information 203-077 - Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen - Hilfe bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung

Berufsgenossenschaftliche Information für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI/GUV-I)

(Ausgabe 10/2012aufgehoben)

Personen, die an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen arbeiten, sind grundsätzlich den Gefährdungen durch Störlichtbögen ausgesetzt. Störlichtbögen sind seltene Ereignisse im Arbeitsumfeld dieser Personen. Es erfordert dennoch für den nicht auszuschließenden Fall ihres Auftretens einen zuverlässigen Schutz, zumal die Störlichtbögen durch fehlerhafte Handlungen bei den Arbeiten hervorgerufen sein können. Störlichtbögen entstehen nicht nur bei einem Kurzschluss, sondern sie können auch im Zusammenhang mit der Trennung stromführender Teile (z.B. Einsetzen/Entfernen von Sicherungen unter Last) entstehen.

Diese Information soll den Unternehmer darin unterstützen, die geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Gesichtsschutz für elektrische Arbeiten) gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens auszuwählen. Dabei wird ein Verfahren, das auf dem genormten Box-Test-Verfahren nach DIN VDE 0682-306-1-2 "Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)" basiert, angewendet.

Ein Lichtbogen kann je nach elektrischer Netz- und Anlagenkonfiguration extreme Gefährdungen mit sich bringen:

Jede dieser Auswirkungen kann für sich allein bereits Gesundheit und Leben sich im Umfeld befindender Personen gefährden.

Die gravierendsten Personenrisiken bestehen im Zusammenhang mit den thermischen Lichtbogenwirkungen.

Anmerkung:

Verfahren, die sich auf die Auswahl von PSA, die nach DIN VDE 0682-306-1-1 "Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines Lichtbogens - Teil 1-1: Prüfverfahren - Verfahren 1: Bestimmung der Lichtbogenkennwerte (ATPV oder EBT50) von schwer entflammbaren Bekleidungsstoffen" geprüft sind, beziehen, sind unter anderem bereits in NFPA70e (Standard for Electrical Safety in the Workplace) und IEEE 1584-2002 (Guide for performing arcflash hazard calculations) beschrieben und deshalb nicht Gegenstand dieser Information.Anmerkung:

Eine Übersicht über die Auswahl von PSa wird darüber hinaus in der IVSS Leitlinie für die Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung gegen thermische Auswirkungen eines Störlichtbogens (2. Ausgabe 2011) gegeben.

1 Anwendungsbereich

Diese Information ist eine Handlungsanleitung für die Bewertung der möglichen thermischen Gefährdung durch Störlichtbögen bei elektrotechnischen Arbeiten in elektrischen Anlagen. Mit ihr soll dem Unternehmer eine Unterstützung für die Auswahl der notwendigen PSa zur Verfügung gestellt werden.

Diese Information findet Anwendung bei Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen > AC 50 V.

Beispielhaft:

Diese Information betrachtet nicht die möglichen Gefährdungen durch weitere Effekte eines Störlichtbogens, z.B. durch Druck, Schall oder Gase.

Sie gilt nicht beim Benutzen von elektrischen Anlagen, die den einschlägigen Richtlinien und Normen entsprechen und für den Gebrauch durch Laien konstruiert und installiert wurden.

Anmerkung:

Für Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen DC-Anlagen gelten die Festlegungen analog. Die energetischen Betrachtungen und die Berechnungsformeln müssen im Rahmen von weiteren wissenschaftlichen Arbeiten untersucht werden (siehe auch Abschnitt 3).

2 Begriffsbestimmungen

Persönliche Schutzausrüstung gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens (PSAgS)

Als Persönliche Schutzausrüstung gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens (PSAgS) gilt jedes Mittel, das dazu bestimmt ist, von einer Person getragen oder gehalten zu werden und das diese gegen die thermischen Gefahren eines Störlichtbogens schützen soll.

Arbeiten

Jede Form elektrotechnischer oder nichtelektrotechnischer Tätigkeit, bei der die Möglichkeit einer elektrischen Gefährdung besteht.

Arbeiten unter Spannung (AuS)

Jede Arbeit, bei der eine Person bewusst mit Körperteilen oder Werkzeugen, Ausrüstungen oder Vorrichtungen unter Spannung stehende Teile berührt oder in die Gefahrenzone gelangt.

Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile

Jede Arbeit, bei der eine Person bewusst mit Körperteilen oder Werkzeugen, Ausrüstungen oder Vorrichtungen in die Annäherungszone gelangt, ohne die Gefahrenzone zu erreichen.

Arbeitsabstanda

Abstand zwischen Störlichtbogen und dem Körper der Person (Oberkörper), der bei Arbeitshandlungen im betrachteten Arbeitsumfeld wirksam wird.

Anmerkung:

Der Arbeitsabstand wird in mm angegeben.

Äquivalente LichtbogenenergieWLBä

Schutzpegel der PSAgS, der sich bei konkretem Arbeitsabstanda und TransmissionsfaktorkT aus dem PrüfpegelWLBP ergibt.

Anmerkung:

Die äquivalente Lichtbogenenergie wird in kJ oder kWs angegeben.

Bezogene LichtbogenleistungkP

Verhältnis der Lichtbogenleistung zur Kurzschlussleistung des elektrischen Netzes am Fehlerort.

Direkte EinwirkenergieEi0

Je Flächeneinheit einwirkende Wärmeenergie, die vom Störlichtbogen direkt ausgeht.

Anmerkung:

Die direkte Einwirkenergie wird in kJ/m2 oder kWs/m2 (cal/cm2) angegeben 1.

DurchgangsenergieEit

Einwirkenergie, die bei der Lichtbogeneinwirkung die PSAgS durchdringt; Anteil der freigesetzten Einwirkenergie.

Anmerkung:

Die Durchgangsenergie wird in kJ/m2 oder kWs/m2 (cal/cm2) angegeben 1.

EinwirkenergieEi

Wärmeenergie (Gesamtwärmemenge), die durch einen elektrischen Lichtbogen je Flächeneinheit wirksam wird.

Anmerkung:

Die Einwirkenergie wird in kJ/m2 oder kWs/m2 (cal/cm2) angegeben 1.

Elektrische Anlage

Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel zur Erzeugung, Übertragung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie.

Elektrodenabstandd

Abstand zwischen den Lichtbogenelektroden.

Anmerkung:

Der Elektrodenabstand wird in mm angegeben.

Expositionsdauer

Zeitdauer der Energieeinwirkung des Störlichtbogens.

Anmerkung 1:

Die Expositionsdauer wird in s angegeben.

Anmerkung 2:

Die Expositionsdauer ist in der Regel deutlich länger als die Lichtbogendauer.

Kurzschlussdauer

Zeitdauer des Kurzschlusses.

Anmerkung:

Die Kurzschlussdauer wird in s angegeben.

KurzschlussleistungS"k

Produkt des Kurzschlussstromes an einer Stelle des Netzes mal eine vereinbarte Spannung, im Allgemeinen die Betriebsspannung.

Anmerkung:

Die Kurzschlussleistung wird in kVa angegeben.

Lichtbogendauer

Zeitdauer des Lichtbogens.

Anmerkung:

Die Lichtbogendauer wird in s angegeben.

LichtbogenenergieWLB

Elektrische Energie, die dem Lichtbogen zugeführt und im Lichtbogen umgesetzt wird; Summe (Integral) über das Produkt aus Momentanwert der Lichtbogenspannung, Momentanwert des Lichtbogenstroms und Zeitdifferential, gebildet über die Lichtbogendauer.

Anmerkung:

Die Lichtbogenenergie wird in kJ oder kWs angegeben.

LichtbogenkurzschlussstromIkLB

Strom, der während der Lichtbogendauer an der Fehlerstelle tatsächlich (durch den Lichtbogen) fließt; als mittlerer Effektivwert über die Kurzschlussdauer bestimmt.

Anmerkung:

Der Lichtbogenkurzschlussstrom wird in ka angegeben.

LichtbogenstromIarc

Strom, der während der Lichtbogendauer im elektrischen Prüfstromkreis tatsächlich (durch den Lichtbogen) fließt; als mittlerer Effektivwert über die Lichtbogendauer bestimmt [VDE 0682-306-1-2].

Anmerkung 1:

Der Lichtbogenstrom wird in ka angegeben.Anmerkung 2:

Der Lichtbogenstrom, der während der Lichtbogendauer fließt, unterliegt auf Grund der nichtlinearen Lichtbogenimpedanz stochastischen zeitlichen Änderungen.

Material

Textilien oder andere Materialien, aus denen die PSAgS hergestellt ist, welche aus einer Lage oder mehreren Lagen bestehen können.

Prospektiver Kurzschlussstrom

Zu erwartender Strom, der fließt, wenn die Impedanz an der Fehlerstelle vernachlässigbar ist (Kurzschluss der Stromversorgung) [VDE 0682-306-1-2].

Anmerkung 1:

Der Prospektive Kurzschlussstrom wird in ka angegeben.Anmerkung 2:

Es gibt generell einen Unterschied zwischen dem tatsächlichen Lichtbogenstrom und dem prospektiven Kurzschlussstrom. Der tatsächliche Lichtbogenstrom, der während der Lichtbogendauer fließt, ist geringer und schwankt infolge der nichtlinearen Lichtbogenimpedanz, die sich zeitlich stochastisch ändert.

PrüfpegelWLBP

Elektrische Lichtbogenenergie, die bei einer Prüfung im Box-Test (nach VDE 0682-306-1-2) in einer der beiden Störlichtbogenprüfklassen eingestellt ist und zu einer direkten EinwirkenergieEi0P führt.

Anmerkung:

Die Lichtbogenenergie wird in kJ oder kWs angegeben.

PrüfstromIarc, class

Prospektiver Kurzschlussstrom des elektrischen Prüfstromkreises (zu erwartender Strom), der zum Einstellen einer Prüfklasse im Box-Test-Verfahren verwendet wird; Effektivwert (symmetrische Wechselstromkomponente).

Anmerkung:

Der Prüfstrom wird in ka angegeben.

R/X-Verhältnis

Verhältnis des ohmschen Widerstands zum induktiven Blind- widerstand des elektrischen Kurzschlussstromkreises.

Schutzpegel der PSAgS

Äquivalente LichtbogenenergieWLBä, die sich bei konkretem Arbeitsabstand a und Transmissionsfaktor kT aus dem PrüfpegelWLBP ergibt.

Anmerkung:

Der Schutzpegel wird in kJ oder kWs angegeben.

Stoll-Kurve

Zusammenhang zwischen thermischer Einwirkenergie und Expositionszeit, der aus Daten für das Toleranzverhalten der menschlichen Haut bei Hitzeeinwirkung abgeleitet ist und die Grenzen für das Entstehen von Hautverbrennungen zweiten Grades angibt.

StrombegrenzungsfaktorkB

Verhältnis zwischen tatsächlichem Lichtbogenkurzschlussstrom und prospektivem Kurzschlussstrom.

Störlichtbogen

Fehlerhafte Verbindung zwischen leitfähigen Teilen unterschiedlichen Potentials einer elektrischen Anlage in Form einer selbstständigen Gasentladung.

Anmerkung:

In dieser Information wird der Störlichtbogen als unerwünschtes Fehlerereignis im Falle eines Kurzschlusses betrachtet.

Störlichtbogenschutzklasse

Kategorie der thermischen Schutzwirkung von PSAgS gegen die thermischen Wirkungen eines Störlichtbogens, die im Box-Test (nach VDE 0682-306-1-2) geprüft sind. Die Klassen sind durch energetische Prüfpegel charakterisiert.

TransmissionsfaktorkT

Faktor, der die räumliche Ausbreitung der thermischen Auswirkungen des Lichtbogens im Arbeitsumfeld beschreibt. Er wird durch die Geometrieverhältnisse der Anlage am Arbeitsort bestimmt.

Transmissions- und Expositionsbedingungen

Gesamtheit der Einflüsse auf die Wärmeübertragung durch einen Störlichtbogen.

Symbole und Einheiten

| a | Arbeitsabstand | mm |

| WLBä | äquivalente Lichtbogenenergie, Schutzpegel | kJ oder kWs |

| kP | bezogene Lichtbogenleistung | |

| Ei0 | direkte Einwirkenergie | kJ/m2 oder kW s/m2 (cal/cm2) |

| Ei | Einwirkenergie | kJ/m2 oder kW s/m2 |

| d | Elektrodenabstand | mm |

| S"K | Kurzschlussleistung | kVA |

| WLB | Lichtbogenenergie | kJ, kWs |

| IkLB | Lichtbogenkurzschlussstrom | kA |

| Iarc | Lichtbogenstrom | kA |

| WLBP | Prüfpegel | kJ oder kWs |

| Iarc, class | Prüfstrom | kA |

| kB | Strombegrenzungsfaktor | |

| kT | Transmissionsfaktor | |

| t | Zeit | s |

3 Verfahren zur Auswahl von PSAgS

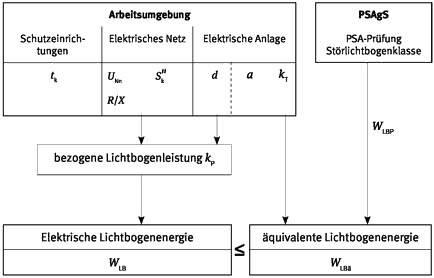

3.1 Übersicht über das Abschätzungsverfahren

Im ersten Schritt wird die LichtbogenenergieWLB, die im Fehlerfall an der Arbeitsstelle umgesetzt wird, abgeschätzt. Dann wird diese unter Berücksichtigung des Transmissionsverhaltens und des Arbeitsabstandes mit der äquivalenten LichtbogenenergieWLBä, bis zu der die PSAgS einen Schutz bietet, verglichen.

3.2 Parameter der Arbeitsumgebung

Die Arbeitsumgebung der elektrischen Anlage ist durch folgende Parameter gekennzeichnet:

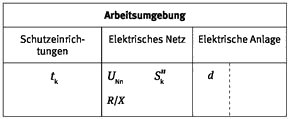

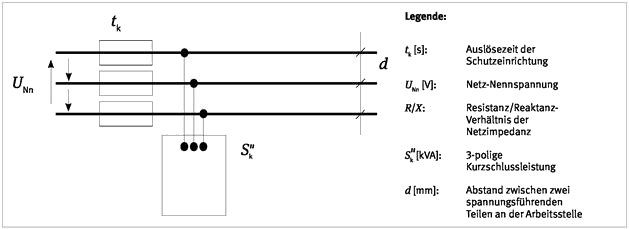

Abb. 1 Parameter der Arbeitsumgebung

Abb. 2 Kenngrößen der elektrischen Anlage

3.3 Ermittlung der Lichtbogenenergie der Anlage im Fehlerfall

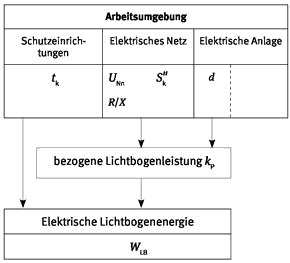

Abb. 3 Ermittlung der elektrischen Lichtbogenenergie

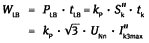

Die LichtbogenenergieWLB wird durch die LichtbogenleistungPLB und die Lichtbogendauer, also die Zeittk bis zum Abschalten durch die Schutzeinrichtung bestimmt:

WLB =PLB *tk

Die LichtbogenleistungPLB ist von der Art der Lichtbogenausbildung und der Geometrie der spannungsführenden Teile am Fehlerort abhängig. Sie wird mit Hilfe der bezogenen LichtbogenleistungkP aus der KurzschlussleistungS"k bestimmt.

Die bezogene LichtbogenleistungkP lässt sich unter Berücksichtigung des wirksamen Elektrodenabstandesd (Leiterabstand der Anlage) z.B. nach "Schau, H.; Halinka. A.; Winkler, W.: Elektrische Schutzeinrichtungen in Industrienetzen und -anlagen" ermitteln. Richtwerte sind in Anhang 3 a 3.3.4. angegeben.

Für worstcase-Betrachtungen kann mit dem maximalen WertkPmaxgerechnet werden:

kPmax = 0,29 / (R/X)0,17

Somit ergibt sich für die Lichtbogenenergie im Fehlerfall nachfolgender Zusammenhang:

Der maßgebliche KurzschlussstromI"k3 ist der prospektive dreipolige Kurzschlussstrom am Arbeitsort (Fehlerort). Er ist das Ergebnis einer Kurzschlussstromberechnung (siehe Anhang 3 a 3.3.2.).

Der tatsächliche KurzschlussstromIkLB im NS-Bereich ist durch die begrenzenden Eigenschaften des Störlichtbogens deutlich geringer als der berechnete KurzschlussstromI"k3 der Anlage (StrombegrenzungsfaktorkB) und lässt sich nicht sicher bestimmen. Prinzipiell gilt der Zusammenhang:

IkLB =kB *I"k3min

Im Bereich > 1 kV ist die begrenzende Eigenschaft des Störlichtbogens zu vernachlässigen. Hier gilt:kB = 1.

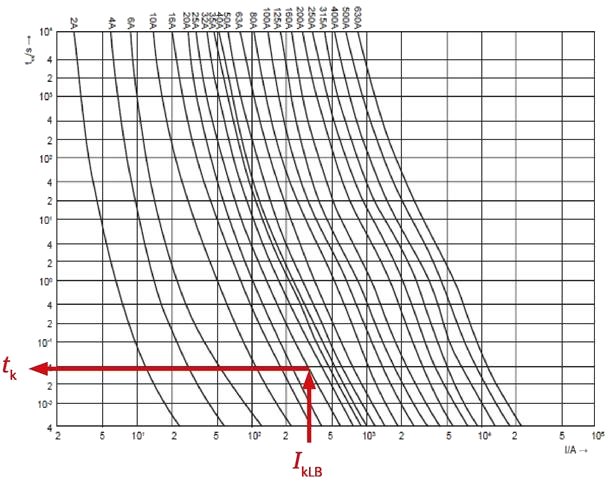

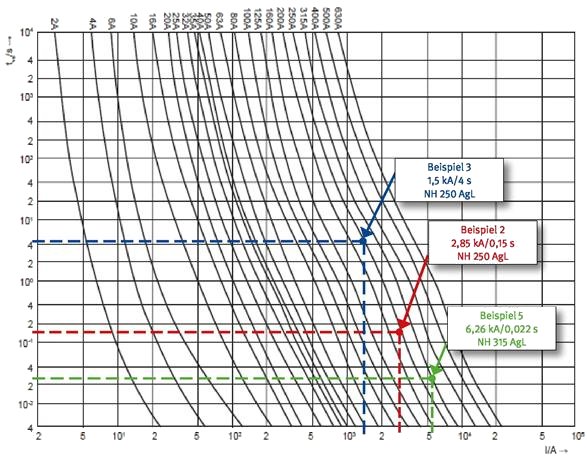

Die Brenndauer des Lichtbogens wird durch die Schutzeinrichtungen bestimmt und kann im Allgemeinen aus Selektivitätsberechnungen und/oder den Ausschalt-Kennlinien (Strom-Zeit-Kennlinien) der Hersteller der Schutzeinrichtungen entnommen werden.

Im NS-Bereich liegt man im Allgemeinen im sicheren Bereich, wenn man von einer Strombegrenzung von 50 % ausgeht und mit diesem reduzierten Strom die Ausschaltzeit aus der Schutzkennlinie bestimmt. Der Strombegrenzungsfaktor beträgt dannkB = 0,5; es folgt

IkLB = 0,5 *I"k3min

Die Abschaltzeit der Überstromschutzeinrichtung ist nun mit Hilfe der Kennlinie und dem ermittelten Lichtbogen-KurzschlussstromIkLB zu ermitteln (siehe auch A 2.3.3).

Abb. 4 Beispiel zur Ermittlung der Abschaltzeit der Überstromschutzeinrichtung

Anmerkung:

Bei einer Kurzschlussdauer über 1 s kann ggfs. davon ausgegangen werden, dass die Person sich aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zurückziehen kann und deshalb längere Zeiten nicht berücksichtigt werden müssen. Dies gilt nicht, wenn das Arbeitsumfeld ein Entfernen der Person verhindert oder einschränkt (z.B. Arbeiten in engen Kabelgräben oder -kanälen, schmalen Arbeitsgängen, Arbeiten auf Leitern oder Hebeeinrichtungen).

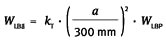

3.4 Ermittlung der äquivalenten Lichtbogenenergie

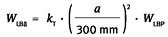

Die äquivalente LichtbogenenergieWLBä ist der Schutzpegel der PSAgS. Sie wird bestimmt durch den Prüfpegel der PSAgS, durch den Arbeitsabstand a und die Geometrie der Anlage (FaktorkT).

Der Arbeitsabstand a ist der Abstand zwischen Störlichtbogen und dem Körper der Person (Oberkörper), der bei Arbeitshandlungen im betrachteten Arbeitsumfeld möglich bzw. einzuhalten ist. Bei unterschiedlichen Handlungen in einem Arbeitsumfeld ist der geringste entstehende Abstand anzusetzen (siehe auch Anhang 3 a 3.3.5).

Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass bei elektrotechnischen Arbeiten der Abstand vona = 300 mm zum Oberkörper einer Person nicht unterschritten wird und insbesondere im NS-Bereich als Richtwert angesetzt werden kann.

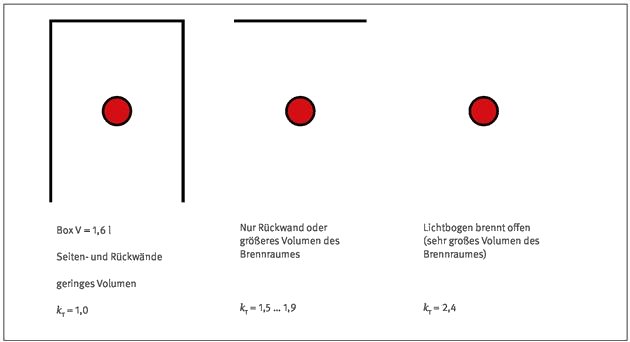

Der TransmissionsfaktorkT berücksichtigt die geometrische Anlagenkonfiguration der elektrischen Anlage und beschreibt die räumliche Ausbreitung der thermischen Auswirkungen des Lichtbogens.

Bei kleinräumigen Anlagen findet eine gerichtete Ausbreitungen der thermischen Auswirkungen des Lichtbogens statt. Je offener und großräumiger die Anlage ist, desto ungerichteter ist die Ausbreitung der thermischen Auswirkungen des Lichtbogens.

Beispielhafte Bilder von realen Anlagensituationen sind in Abschnitt 4.3 dargestellt.

Das Prüfverfahren zum Nachweis der thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens ist in Anhang 3 a 3.1 ausführlich beschrieben.

Im Prüfverfahren werden zwei Klassen unterschieden, die die Schutzwirkung der PSAgS gegenüber den thermischen Auswirkungen von Lichtbögen festlegen (Prüfpegel). Die beiden Klassen werden mit Lichtbögen mit den nachfolgenden Lichtbogenenergien und Verwendung des im Prüfverfahren beschriebenen Prüfaufbaues nachgewiesen.

Klasse 1WLBP1 = 158 kJ

Klasse 2WLBP2 = 318 kJ

Abb. 5 Ermittlung der äquivalenten Lichtbogenenergie unter Berücksichtigung des Arbeitsabstandes und der Geometrie

Abb. 6 Richtwerte für Transmissionsfaktoren für verschiedene Anlagenverhältnisse

Aus der elektrischen Lichtbogenenergie der PrüfklasseWLBP lässt sich für einen beliebigen Arbeitsabstanda über die experimentell nachgewiesene umgekehrte quadratische Abstandsproportionalität eine äquivalente LichtbogenenergieWLBä ermitteln, bei der der Schutz durch die PSAgS bei dem betreffenden Abstanda noch gegeben ist 2. Außerdem lässt sich die Anlagenkonfiguration mit dem FaktorkT berücksichtigen. Allgemein gilt für den Box-Test

3.5 Auswahl der PSAgS

In der Gefährdungsbeurteilung bzw. Wahl der Prüf- oder Schutzklasse der PSAgS (Box-Test) ist ausgehend von der äquivalenten Lichtbogenenergie die Relation zum Erwartungswert für die elektrische Lichtbogenenergie zu betrachten. Die thermischen Gefahren eines Störlichtbogens wirken sich als Personenschaden nicht aus, wenn gilt:

WLB ≤WLBä

Von dieser Relation ausgehend lassen sich mit den oben genannten Bestimmungsgrößen und -gleichungen auch die Grenzen für die Anwendbarkeit der PSAgS einer gewählten Prüf- und Schutzklasse hinsichtlich des Kurzschlussstrombereichs, der erlaubten Kurzschlussdauer bzw. Ausschaltzeit der Schutzeinrichtung (und damit der Schutzeinrichtung selbst) und des zulässigen Arbeitsabstandes ermitteln.

4 Hinweise zur Umsetzung an Beispielen aus der Praxis

4.1 Hinweise zur praktischen Umsetzung

Zur Unterstützung in der Anwendung des Verfahrens wurde ein Arbeitsblatt (Excel) entwickelt, das über die Homepage der BG ETEM dem Internet heruntergeladen werden kann (www.dguv.de; Webcode: d138299).

Bei der praktischen Umsetzung des Abschätzungsverfahrens müssen folgende Randbedingungen beachtet werden:

Dadurch wird die Brenndauer des Lichtbogens bis auf wenige Millisekunden reduziert. Diese Einrichtungen können als Festeinbau bei der Projektierung der Anlage bereits berücksichtigt werden oder als Einrichtung zum mobilen Einsatz verwendet werden 4.

| Ergibt die Abschätzung, dass die Schutzwirkung der zur Verfügung gestellten Kleidung nicht ausreichend für die betrachtete Arbeit ist und keine Maßnahmen wie z.B. die Vergrößerung des Arbeitsabstandes, Reduzierung der Lichtbogenenergie oder das Einbringen von zusätzlichen störlichtbogenfesten Schottwänden erfolgen kann, darf an der Anlage nicht gearbeitet werden. Die Anlage muss freigeschaltet werden! |

Anmerkung:

Ergibt eine Betrachtung, dass es beim Bedienen einer Anlage, wie beispielsweise beim Freischalten, zu einer Gefährdung kommen kann, für die die zur Verfügung stehende PSAgS keinen ausreichenden Schutz bietet, so muss dieser Einzelfall besonders betrachtet werden. Dafür sind Maßnahmen wie das Freischalten der vorgeordneten Netze denkbar.

4.2 Beispiele

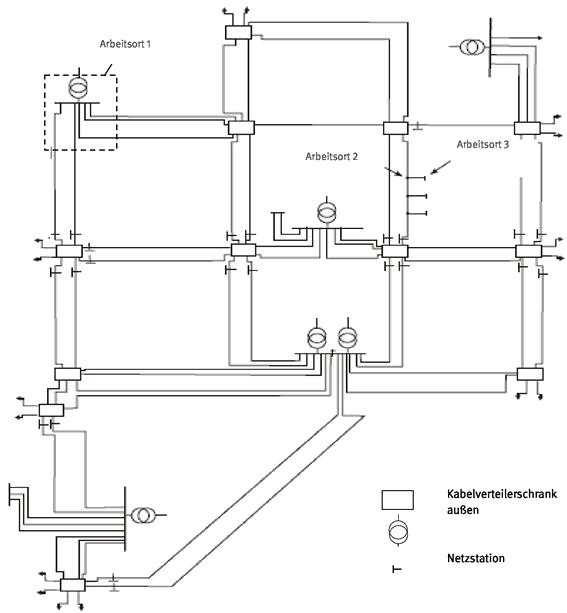

In den nachfolgenden Beispielen werden Arbeiten an verschiedenen Arbeitsorten eines typischen städtischen NS-Versorgungssystems betrachtet.

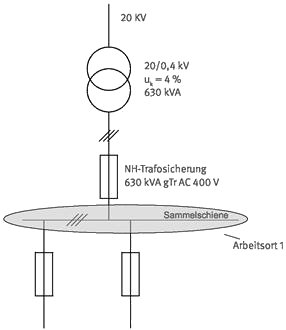

4.2.1 Arbeitsort 1: Niederspannungsverteilung in einer Transformatorstation

Häufig werden elektrotechnische Arbeiten an NS-Verteilungen in Transformatorstationen durchgeführt.

Abb. 8 Arbeiten an einer NS-Verteilung

Bei solchen Arbeiten besteht eine erhöhte Gefährdung durch die Einwirkung eines auftretenden Störlichtbogens, da am Arbeitsort im Fehlerfall die Kurzschlussleistung maßgeblich ist, die sich unmittelbar hinter dem Transformator ergibt. Entscheidend für die in einem Störlichtbogen freigesetzten Energien sind die Transformatorleistungen und die Ausschaltzeiten der Transformatorsicherungen bzw. der Leistungsschalter der Speisezweige. Ein wichtiger Einfluss resultiert aus der Struktur bzw. dem Schaltzustand des NS-Netzes im Zusammenhang mit der Art der Speisung der NS-Stationen (Stationsvermaschung oder stationsweise gespeiste NS-Netze). Die Kurzschlussleistung und der prospektive Kurzschlussstrom am Arbeitsort werden davon mitbestimmt, ob eine ein- oder mehrseitige Speisung besteht. Es ist häufig bei vermaschten NS-Netzen vor Beginn der Arbeiten unter Spannung in NS-Verteilungen zweckmäßig, die Vermaschung aufzuheben und eine einseitige Speisung herzustellen, wie dies auch im betrachteten Beispiel der Fall ist.

Abb. 7 Betrachtetes städtisches NS-Versorgungssystem

Schritt 1: Daten der betrachteten Arbeitsstelle

Im Beispielfall handelt es sich um ein städtisches Versorgungssystem (Abb. 8), in dem der Arbeitsort 1 betrachtet wird. In den Netzstationen sind Transformatoren 20/0,4 kV mit BemessungsscheinleistungenSrT von 630 kVa oder 400 kVa und Kurzschlussspannungenuk von 4 % vorhanden. Die Standardquerschnitte der 1-kVAluminiumkabel betragen 150 mm2 bei den Netzkabeln und 35 mm2 bei den Hausanschlusskabeln. In Abb. 7 sind die Trennstellen im Netz eingezeichnet, die bei AuS geöffnet werden, um jeweils einseitige Speisungen in den betreffenden Netzbereichen herzustellen. Der Arbeitsort 1 wird von einem 630-kVA-Transformator über eine NH-Transformatorsicherung 630 kVa der Betriebsklasse gTrAC 400 V gespeist. Die Strom-Zeit-Kennlinie der Sicherung ist in Abb. 10 dargestellt.

Abb. 9 Ersatzschaltbild Arbeitsort 1

Schritt 2: BestimmungI"k3, R/X

Aus der Kurzschlussstromberechnung gemäß VDE 0102 (Kurzschlussströme in Drehstromnetzen - Teil 0: Berechnung der Ströme) ergibt sich für den Schaltzustand einseitiger Speisung für den Arbeitsort ein prospektiver Kurzschlussstrom (Anfangskurzschlusswechselstrom)I"k3 von

I"k3 max = 23,1 ka (c = 1, 05)

I"k3 min = 20,9 ka (c = 0,95)

Das R/X-Verhältnis der Netzimpedanz im Fehlerstromkreis beträgt ca. 0,2.

Schritt 3: Bestimmung des LichtbogenstromsIkLB

Der für die Ausschaltzeit der NH-Sicherung relevante minimale Fehlerstrom bei einem Lichtbogenkurzschluss ergibt sich aus dem minimalen prospektiven KurzschlussstromI"k3min mit Hilfe des BegrenzungsfaktorskB, der die strombegrenzende Wirkungen der Störlichtbögen im Fehlerstromkreis charakterisiert. Da es sich um eine NS-Anlage handelt und im ersten Ansatz eine worstcase-Betrachtung vorgenommen wird, wird nach Abschnitt 3.3 ein Strombegrenzungsfaktor vonkB = 0,5 angenommen.

Für den minimalen Fehlerstrom folgt daraus

IkLB =kB *I"k3min = 0,5 * 20,9 ka = 10,45 kA

Für diesen Strom ergibt sich aus der Sicherungskennlinie in Abb. 10 eine Ausschaltzeit vont = 0,1 s. Diese Zeit entspricht der Kurzschlussdauertk.

Anmerkung:

In der praktischen Anwendung ist die Kennlinie der verwendeten Überstromschutzeinrichtung zu verwenden.

Abb. 10 Mittlere Zeit-Strom-Kennlinien der verwendeten Sicherung gTr AC 400 V

Schritt 4: Lichtbogenleistung am Arbeitsort

Mit dem maximalen prospektiven KurzschlussstromI"k3min folgt für die Kurzschlussleistung am Arbeitsort

Unter worstcase-Bedingungen kann mit der FormelkPmax = 0,29 / (R/X)0,17 der maximal mögliche Wert der bezogenen Lichtbogenleistung ermittelt werden. Für dieses Beispiel ergibt die BerechnungkP,max= 0,38.

Daraus resultiert eine LichtbogenenergieWLB:

WLB =kP *S"k *tk = 0,38 * 16,004 MVa * 0,1 s = 608,2 kJ

Diese Energie ist der Erwartungswert der Lichtbogenenergie im Fehlerfall am Arbeitsort 1.

Schritt 5: Arbeitsabstand festlegen

Für die Arbeiten in der NS-Verteilung wird ein Arbeitsabstand vona = 300 mm angesetzt. Das entspricht einem Minimalabstand vom Oberkörper zur Vorderfront der geöffneten Anlage.

Schritt 6: Prüfpegel für PSAgS

Die Prüfpegel für PSAgS unter den Normbedingungen des Box-Tests nach VDE 0682-306-1-2 "Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)" betragen

Störlichtbogenschutzklasse 1:WLB P1 = 158 kJ

Störlichtbogenschutzklasse 2:WLB P2 = 318 kJ

Schritt 7: Transmissionsfaktor, äquivalente Lichtbogenenergie

Bei Arbeiten an NS-Verteilungen in Transformatorstationen soll von großräumigen Anlagen, deren Raumbegrenzung hauptsächlich durch die Rückwand gegeben ist, ausgegangen werden. Es wird hier ein Transmissionsfaktor vonkT = 1,5 angenommen. Mit dem Arbeitsabstanda = 300 mm folgt für die äquivalente Lichtbogenenergie mit

WLBä = 237 kJ bei Störlichtbogenschutzklasse 1

WLBä = 477 kJ bei Störlichtbogenschutzklasse 2

Schritt 8: Auswahl der Schutzklasse

Es giltWLB = 608,2 kJ >WLBä, Kl2 = 477 kJ. Folglich muss die Anlage abgeschaltet werden oder es müssen Maßnahmen nach Abschnitt 4.1 ergriffen und eine erneute Berechnung durchgeführt werden.

Tabelle 1 - Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten an NS-Verteilung einer Transformatorstation (630 kVA); Arbeitsort 1

In der Abarbeitung der erforderlichen Arbeitsschritte ergeben sich folgende Ergebnisse:

| Schrift | Bestimmung | Kenngröße | Resultat bei worstcase- Betrachtung | Resultat bei genauer Berechnung 5 |

| 1 | Netzparameter: Netznennspannung | UNn | 400 V | 400 V |

| Anlagengeometrie: Leiterabstand | d | 60 mm | 60 mm | |

| 2 | Kurzschlussstromberechnung | I"k3pmax | 23,1 kA | 23,1 kA |

| I"k3pmin | 20,9 kA | 20,9 kA | ||

| R/X | 0,2 | 0,2 | ||

| 3 | Strombegrenzung | kB | 0,5 | 0,633 |

| Minimaler Fehlerstrom | IkLB | 10,45 kA | 13,23 kA | |

| Kennlinie NH-Sicherung (Abb. 10) | tk | 0,1s | 0,045s | |

| 4 | Kurzschlussleistung | S"k | 16 MVA | 16 MVA |

| Bezogene Lichtbogenleistung | kP | 0,38 | 0,338 | |

| Lichtbogenleistung | PLB | 6,1 MW | 5,4 MW | |

| Lichtbogenenergie (Erwartungswert) | WLB | 608,2 kJ | 243,4 kJ | |

| 5 | Arbeitsabstand | a | 300 mm | 300 mm |

| 6 | PSa Normprüfpegel | WLBPKl1 | 158 kJ | 158 kJ |

| WLBPKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 7 | Transmissionsfaktor: kleinräumige Anlage | kT | 1,5 | 1,5 |

| Äquivalente Lichtbogenenergie (Schutzpegel) | WLBäKl1 | 237 kJ | 237 kJ | |

| WLBäKl2 | 477 kJ | 477 kJ | ||

| 8 | Vergleich:WLB ≤WLBä? |

608,2 kJ > 477 kJ |

243,4 kJ < 477 kJ | |

| PSAgS Störlichtbogenschutzklasse |

sonstige Maßnahmen ergreifen oder Freischalten |

Klasse 2 | ||

Im Falle einer Station mit einem 400-kVA-Transformator (Kurzschlussspannung 4 %; NH-Sicherung 400 kVa gTr AC 400V) liegen - unter sonst gleichen Bedingungen wie oben - die prospektiven Kurzschlussströme im BereichI"k3 = 12,7 ... 14,1 kA.

Das R/X-Verhältnis beträgt 0,2. Aus der Kennlinie der NH-Sicherung (Abb. 10) ergibt sich fürkB = 0,5 undIkLB = 6,4 ka eine Kurzschlussdauer vontk = 0,045 s. Die Kurzschlussleistung beträgtS"k = 9,769 MVA.

Mit der bezogenen LichtbogenleistungkP = 0,38 folgt für die LichtbogenleistungPLB = 37 MW und der Erwartungswert der LichtbogenenergieWLB = 167,6 kJ. Für gleichen Arbeitsabstanda = 300 mm und gleiche Transmissionsverhältnisse (kT = 1,5) wie zuvor bedeutet dies, dass eine PSAgS der Schutzklasse 1 ausreichend ist.

Tabelle 2 - Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten an NS-Verteilung einer Transformatorstation (400 kVA); Arbeitsort 1

| Schrift | Bestimmung | Kenngröße | Resultat | Resultat bei genauer Berechnung 5 |

| 1 | Netzparameter: Netznennspannung | UNn | 400 V | 400V |

| Anlagengeometrie: Leiterabstand | d | 60 mm | 60 mm | |

| 2 | Kurzschlussstromberechnung | I"k3pmax | 14,1 kA | 14,1 kA |

| I"k3pmin | 12,7 kA | 12,7 kA | ||

| R/X | 0,2 | 0,2 | ||

| 3 | Strombegrenzung | kB | 0,5 | 0,633 |

| Minimaler Fehlerstrom | IkLB | 6,4 kA | 8 kA | |

| Kennlinie NH-Sicherung (Abb. 10) | tk | 0,045s | 0,04s | |

| 4 | Kurzschlussleistung | S"k | 9,8 MVA | 9,8 MVA |

| Bezogene Lichtbogenleistung | kP | 0,38 | 0,338 | |

| Lichtbogenleistung | PLB | 3,7 MW | 3,3 MW | |

| Lichtbogenenergie (Erwartungswert) | WLB | 167,6 kJ | 132,1 kJ | |

| 5 | Arbeitsabstand | a | 300 mm | 300 mm |

| 6 | PSa Normprüfpegel | WLBPKl1 | 158 kJ | 158 kJ |

| WLBPKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 7 | Transmissionsfaktor: kleinräumige Anlage | kT | 1,5 | 1,5 |

| Äquivalente Lichtbogenenergie (Schutzpegel) | WLBäKl1 | 237 kJ | 237 kJ | |

| WLBäKl2 | 477 kJ | 477 kJ | ||

| 8 | Vergleich:WLB ≤WLBä? | 167,6 kJ < 237 kJ | 132,1 kJ < 237 kJ | |

| PSAgS Störlichtbogenschutzklasse | Klasse 1 | Klasse 1 | ||

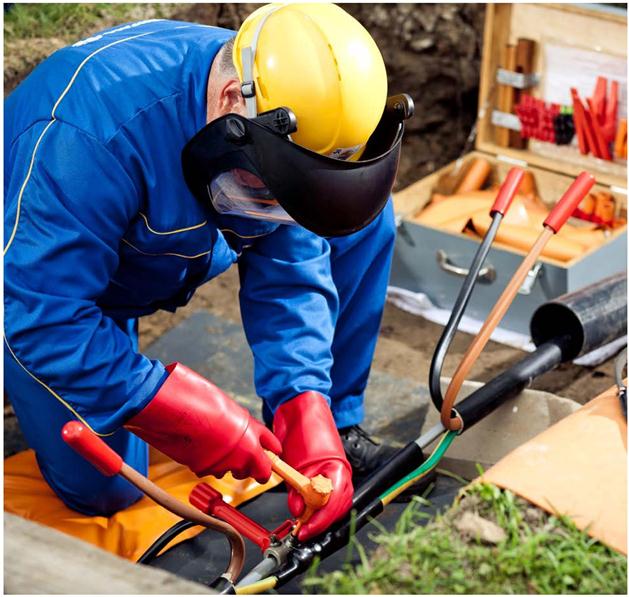

4.2.2 Arbeitsort 2: Niederspannungskabel

Häufig werden Arbeiten im Kabelnetz an Muffen durchgeführt (siehe Abb. 11). Der beispielhaft betrachtete Arbeitsort 2 (T-Muffe nach ca. 100 m Netzkabel) ist Abb. 7 zu entnehmen. Die Höhe der Fehlerströme und Lichtbogenenergien ist stark von der Entfernung des Arbeitsortes zur speisenden Netzstation (Transformator) und damit von der diesbezüglichen Netzkabellänge abhängig.

Abb. 11 Arbeiten an einer Kabelmuffe

Abb. 12 Mittlere Zeit-Strom-Kennlinien der betrachteten Leitungssicherungen NH gL/gG AC 400 V

Im Beispiel wird der Arbeitsort durch ein Netzkabel aus einer Station mit einem 630-kVA-Transformator gespeist. Maßgeblich für die Ausschaltung des Störlichtbogenfehlers ist die NH-Sicherung im Kabelabzweig der speisenden Station. Hierbei handelt es sich um eine Leitungs-Ganzbereichssicherung NH 250 a Betriebsklasse gG bzw. gL AC 400 V. Die Kennlinie ist in Abb. 12 dargestellt.

In der Abarbeitung der erforderlichen Arbeitsschritte ergeben sich folgende Ergebnisse:

Tabelle 3: Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten an Muffen in Kabelnetzen; Arbeitsort 2

| Schrift | Bestimmung | Kenngröße | Resultat | Resultat bei genauer Berechnung nach 5 |

| 1 | Netzparameter: Netznennspannung | UNn | 400 V | 400V |

| Anlagengeometrie: Leiterabstand | d | 45 mm | 45 mm | |

| 2 | Kurzschlussstromberechnung | I"k3pmax | 6,3 kA | 6,3 kA |

| I"k3pmin | 5,7 kA | 5,7 kA | ||

| R/X | 1,0 | 1,0 | ||

| 3 | Strombegrenzung | kB | 0,5 | 0,59 |

| Minimaler Fehlerstrom | IkLB | 2,85 kA | 4,25 kA | |

| Kennlinie NH-Sicherung (Abb. 12) | tk | 0,15s | 0,09s | |

| 4 | Kurzschlussleistung | S"k | 4,365 MVA | 4,365 MVA |

| Bezogene Lichtbogenleistung | kP | 0,29 | 0,24 | |

| Lichtbogenleistung | PLB | 1,266 MW | 1,047 MW | |

| Lichtbogenenergie (Erwartungswert) | WLB | 189,9 kJ | 94,2 kJ | |

| 5 | Arbeitsabstand | a | 300 mm | 300 mm |

| 6 | PSa Normprüfpegel | WLBPKl1 | 158 kJ | 158 kJ |

| WLBPKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 7 | Transmissionsfaktor: großräumige Anlage | kT | 1,9 | 1,9 |

| Äquivalente Lichtbogenenergie (Schutzpegel) | WLBäKl1 | 300 kJ | 300 kJ | |

| WLBäKl2 | 604,2 kJ | 604,2 kJ | ||

| 8 | Vergleich:WLB ≤WLBä? | 189,9 kJ <300 kJ | 94,2 kJ <300 kJ | |

| PSAgS Störlichtbogenschutzklasse | Klasse 1 | Klasse 1 | ||

Die Arbeiten am betrachteten Arbeitsort 2 (Kabelmuffe) erfordern bei Abschätzung nach Abschnitt 3 und bei genauer Berechnung der PSAgS die Störlichtbogenschutzklasse 1.

4.2.3 Arbeitsort 3: Hausanschlusskasten

Häufige Arbeiten unter Spannung sind das Wechseln von Hausanschlusskästen (Abb. 13 (Innen/Aussen)). Im Beispielfall wird der Arbeitsort 3 nach Abb. 7 betrachtet. Die Speisung des Arbeitsortes erfolgt wiederum aus einer vorgeordneten Netzstation mit 630-kVA-Transformator. Im Vergleich zu Beispiel 2 ergeben sich deutlich geringere Kurzschlussströme, da die Hausanschlusskabel nur vergleichsweise geringe Querschnitte besitzen. Im Beispiel beträgt die Länge des Hausanschlusskabels ca. 15 m.

Für die Kurzschlussausschaltung ist die Abzweigsicherung im vorgeordneten Kabelverteilerschrank maßgeblich; es handelt sich um eine Sicherung NH 250 a Betriebsklasse gG AC 400 V.

Abb. 13 Arbeiten am Hausanschlusskasten

Die Abarbeitung der erforderlichen Arbeitsschritte ergibt folgende Ergebnisse:

Tabelle 4: Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten am geöffneten Hausanschlusskasten; Arbeitsort 3

| Schrift | Bestimmung | Kenngröße | Resultat | Resultat bei genauer Berechnung nach 5 |

| 1 | Netzparameter: Netznennspannung | UNn | 400 V | 400V |

| Anlagengeometrie: Leiterabstand | d | 45 mm | 45 mm | |

| 2 | Kurzschlussstromberechnung | I"k3pmax | 3,4 kA | 3,4 kA |

| I"k3pmin | 3,0 kA | 3,0 kA | ||

| R/X | 2,0 | 2,0 | ||

| 3 | Strombegrenzung | kB | 0,5 | 0,554 |

| Minimaler Fehlerstrom | IkLB | 1,5 kA | 1,66 kA | |

| Kennlinie NH-Sicherung 250 a (Abb. 12): tk = 2,5 s * | tk | 1,0s | 1,0 s | |

| 4 | Kurzschlussleistung | S"k | 2,353 MVA | 2,353 MVA |

| Bezogene Lichtbogenleistung | kP | 0,26 | 0,24 | |

| Lichtbogenleistung | PLB | 0,61 MW | 0,56 MW | |

| Lichtbogenenergie (Erwartungswert) | WLB | 607,2 kJ | 565,3 kJ | |

| 5 | Arbeitsabstand | a | 300 mm | 300 mm |

| 6 | PSa Normprüfpegel | WLBPKl1 | 158 kJ | 158 kJ |

| WLBPKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 7 | Transmissionsfaktor: kleinräumige Anlage | kT | 1 | 1 |

| Äquivalente Lichtbogenenergie (Schutzpegel) | WLBäKl1 | 158 kJ | 158 kJ | |

| WLBäKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 8 | Vergleich:WLB ≤WLBä? | 607,2 kJ > 318 kJ | 565,3 kJ > 318 kJ | |

| PSAgS Störlichtbogenschutzklasse | sonstige Maßnahmen ergreifen oder Freischalten | |||

| * Aus der Kennlinie (Abb. 12) ergibt sich eine Ausschaltzeit t > 1 s, so dass davon auszugehen ist, dass die für die Exposition relevante Höchstzeit tk = 1 s beträgt (siehe auch Anmerkung am Ende des Abschnittes 3.3). | ||||

Im Ergebnis zeigt sich, dass im Beispielfall für die Arbeiten am Hausanschlusskasten PSAgS der Störlichtbogenschutzklasse 2 nicht ausreichend ist. Der hohe Erwartungswert der Lichtbogenenergie kommt durch die große Kurzschlussdauer zustande, aus der eine lange Expositionsdauer resultiert.

Um das Arbeiten in diesem Fall zu ermöglichen, müssen

Für die nachfolgende Betrachtung wird die erstgenannte Option ausgewählt. Dazu ist zu fordern, dass die im Kabelabzweig der speisenden Netzstation vorhandene Abzweigsicherung NH 250 a gG für die Dauer der Arbeiten gegen eine Arbeitssicherung mit geringerer Bemessungsstromstärke und/oder einer flinken oder superflinken Betriebscharakteristik ausgetauscht wird, so dass vor Beginn der Arbeiten ein Sicherungswechsel und nach Abschluss der Arbeiten ein Sicherungswechsel erforderlich ist. Setzt man eine Arbeitssicherung NH 160 a Betriebsklasse aR (flink: üf2, überflink: üf1, üf01: superflink, üf02 hyperflink) ein, ergibt sich in jedem Fall eine strombegrenzende Ausschaltung. Für die Berechnungen ist in diesem Fall eine Kurzschlussdauer vontk = 0,01 s anzusetzen.

Im Beispielfall wird eine Sicherung NH 160 a aR/690 V - üf01 eingesetzt, woraus eine Ausschaltzeit von 6,87 ms resultiert.

Mit der Arbeitssicherung ist nunmehr ein Arbeiten mit einer PSAgS der Störlichtbogenschutzklasse 1 möglich.

Mit dieser Sicherung ergeben sich die folgenden Ergebnisse:

Tabelle 5: Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten am geöffneten Hausanschlusskasten bei Einsatz einer Arbeitssicherung; Arbeitsort 3

| Schrift | Bestimmung | Kenngröße | Resultat | Resultat bei genauer Berechnung nach 5 |

| 1 | Netzparameter: Netznennspannung | UNn | 400 V | 400V |

| Anlagengeometrie: Leiterabstand | d | 45 mm | 45 mm | |

| 2 | Kurzschlussstromberechnung | I"k3pmax | 3,4 kA | 3,4 kA |

| I"k3pmin | 3,0 kA | 3,0 kA | ||

| R/X | 2,0 | 2,0 | ||

| 3 | Strombegrenzung | kB | 0,5 | 0,554 |

| Minimaler Fehlerstrom | IkLB | 1,5 kA | 1,66 kA | |

| Kennlinie Sicherung NH 160 a aR/690 V | tk | 0,01s | 0,01 s | |

| 4 | Kurzschlussleistung | S"k | 2,353 MVA | 2,353 MVA |

| Bezogene Lichtbogenleistung | kP | 0,26 | 0,222 | |

| Lichtbogenleistung | PLB | 0,61 MW | 0,5 MW | |

| Lichtbogenenergie (Erwartungswert) | WLB | 6,1 kJ | 5,2 kJ | |

| 5 | Arbeitsabstand | a | 300 mm | 300 mm |

| 6 | PSa Normprüfpegel | WLBPKl1 | 158 kJ | 158 kJ |

| WLBPKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 7 | Transmissionsfaktor: kleinräumige Anlage | kT | 1 | 1 |

| Äquivalente Lichtbogenenergie (Schutzpegel) | WLBäKl1 | 158 kJ | 158 kJ | |

| WLBäKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 8 | Vergleich: WLB < WLBä? | 6,1 kJ <158 | kJ | 5,2 kJ <158 kJ |

| PSAgS Störlichtbogenschutzklasse | Klasse 1 | |||

4.2.4 Arbeitsort 4: Elektroinstallation bei vorgeschaltetem Hausanschlusskasten

Für Arbeiten unter Spannung oder Arbeiten in der Nähe spannungsführender Teile in der elektrischen Hausinstallation genügt in der Regel ein Basisschutz, d. h. eine PSAgS der Störlichtbogenschutzklasse 1. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Berechnung für eine typische Konfiguration hinter einer NH 63 a gL Sicherung.

Abb. 14 Arbeiten hinter der Hauseinspeisung

Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten an Elektroinstallation bei vorgeschaltetem Hausanschlusskasten; Arbeitsort 4

Tabelle 6: Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten an Elektroinstallation hinter einem Hausanschlusskasten; Arbeitsort 4

| Schrift | Bestimmung | Kenngröße | Resultat | Resultat bei genauer Berechnung nach 5 |

| 1 | Netzparameter: Netznennspannung | UNn | 400 V | 400V |

| Anlagengeometrie: Leiterabstand | d | 25 mm | 25 mm | |

| 2 | Kurzschlussstromberechnung | I"k3pmax | 3,4 kA | 3,4 kA |

| I"k3pmin | 3,0 kA | 3,0 kA | ||

| R/X | 2,0 | 2,0 | ||

| 3 | Strombegrenzung | kB | 0,5 | 0,554 |

| Minimaler Fehlerstrom | IkLB | 1,5 kA | 1,66 kA | |

| Kennlinie NH-Sicherung 63 AgL (Abb. 12): | tk | 0,04s | 0,04s | |

| 4 | Kurzschlussleistung | S"k | 2,353 MVA | 2,353 MVA |

| Bezogene Lichtbogenleistung | kP | 0,26 | 0,25 | |

| Lichtbogenleistung | PLB | 0,61 MW | 0,56 MW | |

| Lichtbogenenergie (Erwartungswert) | WLB | 24,5 kJ | 22,6 kJ | |

| 5 | Arbeitsabstand | a | 300 mm | 300 mm |

| 6 | PSa Normprüfpegel | WLBPKl1 | 158 kJ | 158 kJ |

| WLBPKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 7 | Transmissionsfaktor: kleinräumige Anlage | kT | 1 | 1 |

| Äquivalente Lichtbogenenergie (Schutzpegel) | WLBäKl1 | 158 kJ | 158 kJ | |

| WLBäKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 8 | Vergleich: WLB ≤ WLBä? | 24,5 kJ < 158 kJ | 22,6 kJ <158 kJ | |

| PSAgS Störlichtbogenschutzklasse | Klasse 1 | |||

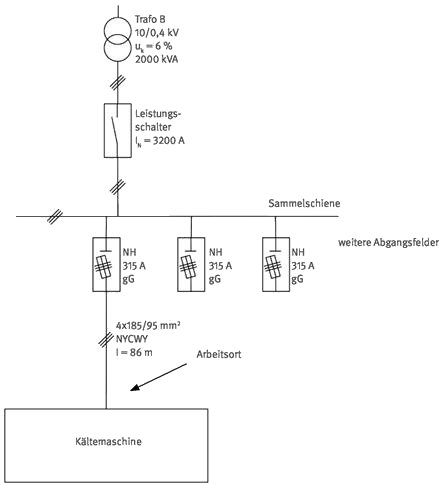

4.2.5 Arbeitsort 5: Arbeiten an einer Niederspannungsverteilung in der Industrie

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Berechnung für eine typische Konfiguration hinter einer NH 315 a gG Sicherung. An dieser Beispielanlage werden hinter der NH Sicherung unterschiedliche Tätigkeiten durchgeführt. Dies geht vom Austausch von Betriebsmitteln bis hin zu einfachsten Einstellarbeiten an Schutzorganen und Betriebsmitteln.

Arbeitsort ist die elektrotechnische Ausrüstung der Kältemaschine.

Abb. 15 Anlagenübersicht Industrieanlage

Abb. 16 Arbeiten an einer Niederspannungsanlage in der Industrie (Schaltschrank Kältemaschine)

Tabelle 7: Zusammenfassung des Beispiels: Arbeiten an einer Niederspannungsanlage in der Industrie

| Schrift | Bestimmung | Kenngröße | Resultat | Resultat bei genauer Berechnung nach 5 |

| 1 | Netzparameter: Netznennspannung | UNn | 400 V | 400 V |

| Anlagengeometrie: Leiterabstand | d | 20 mm | 20 mm | |

| 2 | Kurzschlussstromberechnung | I"k3pmax | 15,34 kA | 15,34 kA |

| I"k3pmin | 12,52 kA | 12,52 kA | ||

| R/X | 0,87 | 0,87 | ||

| 3 | Strombegrenzung | kB | 0,5 | 0,731 |

| Minimaler Fehlerstrom | IkLB | 6,26 kA | 9,15 kA | |

| Kennlinie NH-Sicherung (Abb. 12): | tk | 0,022s | 0,001s | |

| 4 | Kurzschlussleistung | S"k | 10,63 MVA | 10,63 MVA |

| Bezogene Lichtbogenleistung | kP | 0,297 | 0,149 | |

| Lichtbogenleistung | PLB | 3,16 MW | 1,59 MW | |

| Lichtbogenenergie (Erwartungswert) | WLB | 69,43 kJ | 15,86 kJ | |

| 5 | Arbeitsabstand | a | 300 mm | 300 mm |

| 6 | PSa Normprüfpegel | WLBPKl1 | 158 kJ | 158 kJ |

| WLBPKl2 | 318 kJ | 318 kJ | ||

| 7 | Transmissionsfaktor: kleinräumige Anlage | kT | 1,5 | 1,5 |

| Äquivalente Lichtbogenenergie (Schutzpegel) | WLBäKl1 | 237 kJ | 237 kJ | |

| WLBäKl2 | 477 kJ | 477 kJ | ||

| 8 | Vergleich:WLB ≤WLBä? | 69,43 kJ < 158 kJ | 15,86 kJ <158 kJ | |

| PSAgS Störlichtbogenschutzklasse | Klasse 1 | |||

Für Arbeiten unter Spannung oder Arbeiten in der Nähe spannungsführender Teile in der elektrischen Installation von Industrieanlagen genügt in der Regel ein Basisschutz, d. h. eine PSAgS der Störlichtbogenschutzklasse 1.

4.3 Beispielhafte Arbeitsorte zur Festlegung des Transmissionsfaktors kT

Abb. 17 Arbeiten am Hausanschlusskasten: kT = 1,0

Abb. 18 Wechsel einer Sicherungsleiste im Schaltschrank (nahe der Seitenwand):kT = 1,0

Abb. 19 Arbeiten am Kabelverteilerschrank:kT = 1,5

Abb. 20 Arbeiten an einer Kompaktstation:kT = 1,7

Abb. 21 Muffenmontage:kT = 1,9

Abb. 22 Arbeiten auf dem Mast:kT = 2,4

| Vorschriften, Regeln, Literatur | Anhang 1 |

Nachstehend sind folgende Bezugsquellen zusammengestellt:

1. EG-Richtlinien

Richtlinie 89/686/EWG: Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen.

2. Vorschriften, Regeln und Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV/GUV-V A3).

3. Normen/VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle:

Beuth-Verlag GmbH,

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin bzw.

VDE-Verlag,

Bismarckstraße 33, 10625 Berlin

DIN EN ISO 14116: Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und Flammen - Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung (2008-08).

prENV 50354: Störlichtbogenprüfverfahren für Materialien und Kleidungsstücke für Anwender, die einer Störlichtbogengefährdung ausgesetzt sind (2000).

DIN EN 60909/VDE 0102: Kurzschlussströme in Drehstromnetzen - Teil 0: Berechnung der Ströme (2002-07).

DIN EN 61482-1-1/VDE 0682-306-1-1: Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines Lichtbogens - Teil 1-1: Prüfverfahren - Verfahren 1: Bestimmung der Lichtbogenkennwerte (ATPV oder EBT50) von schwer entflammbaren Bekleidungsstoffen (2010-03).

DIN EN 61482-1-2/VDE 0682-306-1-2: Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test) (2007-12).

IEC 61482-2: Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens - Teil 2: Anforderungen (2009-04).

DIN EN 60903/VDE 0682-311: Arbeiten unter Spannung - Handschuhe aus isolierendem Material (2004-07).

NFPa 70e: Standard for Electrical Safety in the Workplace (2009).

IEEE 1584: Guide for performing arcflash hazard calculations (2002).

ASTM F2178 - 08: Standard Test Method for Determining the Arc Rating and Standard Specification for face Protective Products.

Work Item ASTM WK14928: New Test Method for Test Method for Determining the Arc Rating of Gloves 1.

4. Literatur

Schau, H.; Halinka. A.; Winkler, W.: Elektrische Schutzeinrichtungen in Industrienetzen und -anlagen. Hüthig & Pflaum Verlag München/Heidelberg 2008.

GS-ET-29, Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von Elektriker-Gesichtsschutz, Stand 2010-02, Fachausschuss Elektrotechnik, Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test, www.bgetem.de/pruefstelleet/pruefgrundsaetze.

Strasse, U., Erfahrungen beim Einsatz von Arbeitssicherungen beim AuS im Kabelnetz von Vattenfall Europe Berlin; ETG Fachbericht Fachbereich 106 Arbeiten unter Spannung (AuS) Vorträge der ETG-Fachtagung vom 19. bis 20. September 2007 in Dresden.

Rotter, G., Bähnsch, R., Lichtbogenschutz-System DEHNarc - Geräte-System und Anwendung in der Praxis, 15. Fachtagung Elektrotechnik der BG ETEM, 2010 Kassel.

Machbarkeitsuntersuchung zur Prüfung und Bewertung von Schutzhandschuhen gegen thermische Gefahren von Störlichtbögen (AG: BGFE; AN: STFI/TU Ilmenau), Abschlussbericht STFI v. 30.05.2005.

IVSS Leitlinie für die Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung gegen thermische Auswirkungen eines Störlichtbogens; 2. Ausgabe 2011.

| Normung der PSAgS gegen die thermischen Auswirkungen von Störlichtbögen | Anhang 2 |

a 2.1 Normung für Schutzkleidung in Europa

Der Bereich der Störlichtbogenprüfung von PSAgS in Europa ist ein vergleichsweise junges Gebiet. Im Gegensatz zum Test der Wirksamkeit von Schutzkleidung, Kopf-, Fuß- oder Handschutz gegen verschiedene andere Risiken wurde mit ausführlichen Untersuchungen der Schutzmöglichkeit gegenüber den thermischen Wirkungen eines elektrischen Störlichtbogens erst in den 1990er Jahren begonnen.

Abb. 23 Prüfaufbau Box-Test-Verfahren

Am Beginn der Normungsarbeiten stand der Wunsch, vorerst insbesondere Schutzkleidung zum Einsatz gegen die Wirkungen eines Störlichtbogens sicher und reproduzierbar prüfen und bewerten zu können. Dazu wurde auf Basis eines damals vorliegenden Normenentwurfs prENV 50354 (Störlichtbogenprüfverfahren für Materialien und Kleidungsstücke für Anwender, die einer Störlichtbogengefährdung ausgesetzt sind) begonnen, die Schutzwirkung von textilen Flächen und Erzeugnissen in zwei Klassen zu untersuchen. Dieses Verfahren benutzte bereits die nur an einer Seite offene Box zur Erzeugung einer gerichteten Lichtbogenexposition auf das in 300 mm Abstand positionierte textile Flächen- oder Erzeugnismuster.

Ebenso definierte dieser Entwurf bereits die Verwendung von Aluminium- und Kupferelektroden, um den realen Gegebenheiten weitmöglichst zu entsprechen. Als Beurteilungskriterien waren enthalten:

Größter Nachteil des Verfahrens war jedoch die fehlende Zielstellung, Aussagen zur tatsächlichen Schutzwirkung gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens treffen zu wollen. Die Methode sollte lediglich bestätigen, dass durch die Verwendung der geprüften Kleidung im Störfall keine durch die Kleidung selbst schädigende Auswirkungen (etwa durch das Brennen der Kleidung) für den Träger zu erwarten sind. Dementsprechend waren auch keine Beurteilungsmöglichkeiten für das Risiko von Hautverbrennungen enthalten, wie sie bei ungenügender thermischer Isolation der Schutzkleidung auftreten.

Diese sicherheitsrelevante Lücke bei der Prüfung und Bewertung von Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Störlichtbogens wurde mit der Erarbeitung des international harmonisierten Standards VDE 0682-306-1-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test))" geschlossen. Als konsequente Weiterentwicklung der Idee einer gerichteten Störlichtbogenprüfung mittels einer nur in Richtung der Probe geöffneten Prüfbox beinhaltet die Norm die Prüfung von Flächenmaterialien und Erzeugnissen für zwei Schutzklassen, die sich in Größe der Lichtbogenenergie und der Einwirkenergie unterscheiden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den relevanten Parametern jeder Prüfklasse:

Tabelle 8: Parameter des Box-Test-Verfahrens

| Prüf- klasse |

Mittelwert der Lichtbogen- energie Warc [kJ] |

Mittelwert der Einwirk- energie Eio [kJ/m2] |

Prüfstrom [kA] |

Lichtbogen- zeit [ms] |

| Klasse 1 | 158 | 135 | 4 | 500 |

| Klasse 2 | 318 | 423 | 7 | 500 |

Die Grundphilosophie des Verfahrens besteht in der objektiven Prüfung und Bewertung des Störlichtbogenschutzes schwerentflammbarer Materialien bzw. Materialkombinationen sowie einer Überprüfung dieser Schutzwirkung am Fertigerzeugnis. Sowohl die Materialproben als auch die Erzeugnisse werden dabei in einem Abstand von 300 mm zur Lichtbogenachse positioniert, was einem vorstellbaren Arbeitsabstand unter realen Einsatzbedingungen entspricht. Die Lichtbogenachse wird durch die beiden vertikalen Elektroden definiert, die einen Abstand von 30 mm zueinander aufweisen. Als Elektrodenmaterial wird dabei Aluminium (oben) und Kupfer (unten) eingesetzt, um auch hier die Praxisbedingungen in einer Anlage weitmöglichst nachbilden zu können. Die gewünschte Fokussierung der extremen thermischen Wirkung einer Lichtbogenexposition wird durch die parabolische Form der Prüfbox gewährleistet, welche die Elektrodenanordnung dreiseitig umschließt. Ober- und Unterteil der aus Gips gefertigten Box werden mittels isolierenden Platten verschlossen. Entsprechend des Prüfstromes der jeweiligen Prüfklasse wird der Lichtbogen in einem Prüfkreis mit der Spannung AC 400 V gezündet und nach einer Brenndauer von 500 ms gelöscht.

Als Probenhalterung für textile Flächen wird eine Prüflatte verwendet, in die zwei Kalorimeter zur Messung der Durchgangsenergie integriert sind. Dies ermöglicht eine Messung des Wärmedurchgangs auf die Hautoberfläche (Probenrückseite) und damit eine Aussage zum Risiko von Verbrennungen zweiten Grades im Vergleich zu den Grenzwerten des Stoll/Chianta-Kriteriums. Zusätzlich erfolgt eine visuelle Beurteilung jeder Probe anhand der Kriterien Nachbrennzeit, Lochbildung und Durchschmelzen auf die Innenseite.

Fertigerzeugnisse wie Jacken, Mäntel, Parkas, etc. werden auf einem standardisierten Mannequin geprüft. Neben den visuell zu bewertenden Kriterien analog einer Flächenprüfung erfolgt hier zusätzlich noch der Funktionstest des Verschlusssystems der Kleidung. Dies ist erforderlich, da nur ein funktionsfähiger Verschluss ein möglichst schnelles Ablegen der Kleidung nach einem Lichtbogenunfall ermöglicht. Darüber hinaus dient der Erzeugnistest einer Überprüfung ggf. vorhandener Accessoires, wie Reflexstreifen, Logos oder Emblemen hinsichtlich ihrer Störlichtbogenfestigkeit.

Dieser Prüfstandard ist seit Jahren etabliert und Basis zahlreicher Zertifizierungen für Störlichtbogenschutzkleidung im Geltungsbereich der für Europa verbindlichen Richtlinie für Persönliche Schutzausrüstung 89/686/EWG(Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen).

a 2.2 Normung für Schutzkleidung außerhalb der EU

Außerhalb Europas kommt für die Beurteilung des Störlichtbogenschutzes vorwiegend eine andere Prüfmethode zum Einsatz. Hier dominiert die Bestimmung des Lichtbogenkennwertes ATPV (Arc Thermal Performance Value) gemäß IEC 61482-1-1. Dieses auch als DIN VDE 0682-306-1-1 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines Lichtbogens - Teil 1-1: Prüfverfahren - Verfahren 1: Bestimmung der Lichtbogenkennwerte (ATPV oder EBT50) von schwer entflammbaren Bekleidungsstoffen") publizierte Verfahren erfordert eine Mittelspannungsquelle und basiert auf einem offenen, ungerichteten Lichtbogen zur Exposition von jeweils drei kreisförmig (120° Versatz) angeordneten Materialproben. Die Fixierung der textilen Flächenproben erfolgt auf Panels, in denen jeweils zwei Kalorimeter zur Messung der Durchgangsenergie eingebaut sind. Zusätzlich verfügt jedes Panel über zwei rechts und links von der Probe angebrachte ungeschützte Kalorimeter, die gleichzeitig die direkte Einwirkenergie aufzeichnen. Im Abstand von 300 mm zu jedem Panel bilden 2 Elektroden aus Edelstahl (Elektrodenabstand 300 mm) das Zentrum des Kreises.

Im Gegensatz zum Box-Test Verfahren verfügt die DIN VDE 0682-306-1-1 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines Lichtbogens - Teil 1-1: Prüfverfahren - Verfahren 1: Bestimmung der Lichtbogenkennwerte (ATPV oder EBT50) von schwer entflammbaren Bekleidungsstoffen") nicht über definierte Schutzklassen. Über Variation der Lichtbogendauer bestimmt die Methode aus einer Menge von mindestens 20 Einzelwerten sowie einem mathematischen Regressionsverfahren für jedes schwerentflammbare Material den jeweiligen Lichtbogenkennwert (ATPV oder EBT50). Dieser Kennwert repräsentiert dabei eine auf das Material einwirkende Energie, welche mit 50 % Wahrscheinlichkeit nicht zu Hautverbrennungen zweiten Grades (ATPV) bzw. zum Aufbrechen des Materials bis zur Körperoberfläche (EBT50) führt.

Beurteilungskriterien für jedes einzelne Prüfmuster sind:

Nach Bestimmung des Kennwertes für das Material erfolgt unter Nutzung der gleichen Lichtbogendauer eine Beständigkeitsprüfung für das Erzeugnis auf einem dafür an Stelle eines Panels montierten Mannequins.

Um eine dem Lichtbogenkennwert entsprechende Einsatzentscheidung für die Kleidung treffen zu können, muss der Anwender die Methoden der Gefährdungsbeurteilung und Risikoabschätzung, z.B. gemäß NFPa 70e (Standard for Electrical Safety in the Workplace) oder IEEE 1584 (Guide for performing arcflash hazard calculations), sicher und erfolgreich anwenden können. Andernfalls lässt sich aus dem Kennwert keine Auswahlempfehlung für Arbeiten in oder in der Nähe von elektrischen Anlagen ableiten. Ebenso gibt es bislang keine gesicherte Möglichkeit einer Vergleichbarkeit zwischen dem ATPV-Wert und dem zur Prüfung und Zertifizierung von Schutzkleidung in Europa hauptsächlich verwendeten Verfahren gemäß VDE 0682-306-1-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)").

a 2.3 Normung für andere PSAgS-Arten

Im Gegensatz zur Schutzkleidung gibt es im Hinblick auf einen wirksamen Störlichtbogenschutz anderer Körperschutzmittel, wie z.B. Gesichtsschutz oder Handschuhe, international harmonisiert weder konkrete Anforderungen noch Prüf- oder Bewertungsstandards. Dennoch besteht im Störfall ein hohes Risiko von Verbrennungen und damit die Notwendigkeit eines entsprechenden Personenschutzes. Daher wird national und international an der Implementierung entsprechender Verfahren gearbeitet.

Allen diesen Arbeiten ist gemein, dass sie weitmöglichst auf den bereits international genormten Prüfgrundlagen für Schutzkleidung aufbauen. Dem Anwender kann damit eine weitestgehend vollständige Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden, deren Störlichtbogenschutz jeweils nach gleichen Grundsätzen geprüft und beurteilt wurde.

A.2.3.1 Normung für Europa

Für Elektriker-Gesichtsschutz ist die bislang umfassendste Prüfung und Bewertung durch den Prüfgrundsatz GS-ET-29 der Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik des Fachbereichs ETEM im DGUV Test sichergestellt. Er definiert Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von Elektriker-Gesichtsschutz und wird seit 2009 für alle in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Produkte angewendet.

Zur Bewertung des thermischen Schutzes gegenüber den Wirkungen eines Störlichtbogens verwendet der Prüfgrundsatz die gerichtete Exposition des Box-Test Verfahrens analog der DIN VDE 0682-306-1-2 (Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)) in den beiden Prüfklassen. Im Unterschied zur Kleidungsprüfung wird zur Positionierung der Prüfmuster (z.B. Kombination von Helm und Visier) ein mit vier Kalorimetern bestückter Prüfkopf genutzt. Dieser ist horizontal so gegenüber der Lichtbogenachse zentriert, dass sich das zentrale Kalorimeter im Bereich der Nase in einem Abstand von 350 mm befindet. Die vertikale Position dieses Kalorimeters ist ebenfalls auf die Mitte der Lichtbogenachse zentriert. Dies gewährleistet die zentrale Einwirkung der Lichtbogenenergie im Zentrum des Visiers bei gleichzeitiger Messung der Durchgangsenergie an verschiedenen Positionen des Kopfes. Neben dem Kalorimeter im Bereich der Nase verfügt der Prüfkopf zusätzlich über zwei Kalorimeter im Augenbereich sowie ein Kalorimeter im Kinnbereich. Zur Simulation des menschlichen Oberkörpers dient eine 500 mm hohe und 600 mm breite Torsoplatte. Durch die Messung der Einwirkenergie an den Kalorimetern können objektive Aussagen zum Risiko von Hautverbrennungen im Gesicht durch frontale Einwirkung, aber auch durch einen Unterschlag von Flammen- und Gaswolken getroffen werden. Die Störlichtbogenprüfung des Gesichtsschutzes gilt als bestanden, wenn für vier zu prüfende Muster die Nachbrennzeit ≤ 5 s ist, kein Durchschmelzen des Prüflings oder eine Lochbildung auftritt sowie die Wertepaare aller Kalorimeter des Prüfkopfs unterhalb der für das Risiko von Hautverbrennungen nach dem Stoll/Chianta-Kriterium definierten Grenzwerte liegen. Bei einem derart geprüften Elektriker-Gesichtsschutz kann der Anwender davon ausgehen, dass er ein nach dem aktuellen Stand der Technik bewertetes Produkt erhält.

Für die Prüfung und Bewertung von Störlichtbogenfestigkeit und -schutz von Handschuhen wird international eine Normenerweiterung für die zurzeit stattfindende Revision der Norm für elektrisch isolierende Schutzhandschuhe IEC 60903 diskutiert. Sie verwendet die grundlegenden Anlagengegebenheiten der gerichteten Exposition des Box-Test Verfahrens entsprechend DIN VDE 0682-306-1-2 (Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)) unter Nutzung speziell für Handschuhe konzipierter Probenhalterungen. Die zwei nebeneinander angeordneten Panels ermöglichen die Prüfung kompletter Handschuhe und sind jeweils mit einem horizontal und vertikal zur Lichtbogenachse zentrierten Kalorimeter versehen. Als Prüfprogramm ist, neben den Klassen 1 und 2 analog zur Kleidung, eine zusätzliche Klasse 3 möglich.

Sie dient der Beurteilung der Produkte bei deutlich höherer direkter Einwirkenergie (760 kJ/m2), was für Handschuhe allein durch den zu erwartenden geringeren Abstand zur Störquelle gerechtfertigt erscheint. Erreicht wird die zusätzliche Klasse durch einen um 50 % verringerten Abstand der Proben vom Lichtbogen (150 statt 300 mm) bei einer der Klasse 1 entsprechenden Lichtbogenenergie (158 kJ). Die Anwendung ist nicht auf elektrisch isolierende Schutzhandschuhe beschränkt und kann daher auch bei anderen Handschuhtypen, z.B. Lederhandschuhen, wichtige sicherheitsrelevante Informationen liefern. Das Verfahren sieht die Prüfung von mindestens vier Handschuhen vor, von denen keiner eine Nachbrennzeit > 5 s, Durchschmelzen zur Innenseite oder Lochbildung, Materialschrumpf > 5 % sowie ein Überschreiten der Grenzwerte für Hautverbrennungen entsprechend des Stoll/Chianta-Kriteriums aufweisen darf. Unter diesen Bedingungen kann der Anwender von einem nach aktuellen Erkenntnissen geprüften und bewerteten Schutzhandschuh ausgehen.

A.2.3.2 Normung außerhalb der EU

Auch für ergänzende Schutzausrüstung einer Kleidung, welche nach dem in IEC 61482-1-1 beschriebenen Lichtbogenkennwert ATPV geprüft wurde, liegen Prüf- und Bewertungsmöglichkeiten vor.

Kopf- und Gesichtsschutz kann entsprechend des nur in Amerika publizierten Standards ASTM F2178-08 (Standard Test Method for Determining the Arc Rating and Standard Specification for face Protective Products) geprüft werden. Dieses Verfahren nutzt die Anlagentechnik für die Bestimmung des ATPV an Textilien, wobei die Prüfmuster aus Helm und Visier auf einem mit vier Kalorimetern versehenen Kopf fixiert werden. Dazu wird dieser auf einem der Beständigkeitsprüfung von Kleidung vergleichbaren Mannequin befestigt. In Analogie zum Box-Test Verfahren erfolgt die Zentrierung des zentralen Kalorimeters im Gesichtsbereich des Kopfes vertikal und horizontal gegenüber der Lichtbogenachse. Mittels an den Seiten des Kopfes positionierten ungeschützten Kalorimetern wird für jeden Prüfzyklus die direkte Einwirkenergie und die Durchgangsenergie ermittelt und so schrittweise der Lichtbogenkennwert errechnet.

Für Handschuhe ist ein amerikanischer Normenentwurf 6 in Diskussion, der unter Nutzung der Anlagentechnik für Kleidung die Bestimmung des Lichtbogenkennwertes an Schutzhandschuhen ermöglicht. Dazu wurde ein ringförmiger Aufbau mit Viertelkreisöffnung konzipiert, auf dem sich vier Panels zur Fixierung der Prüfmuster befinden. Jedes Handschuh-Panel ist mit einem Kalorimeter versehen, welches horizontal und vertikal zur Mitte der Lichtbogenachse ausgerichtet ist und zur Messung der Durchgangsenergie verwendet wird. Je zwei seitlich neben den Panels angeordnete ungeschützte Kalorimeter dienen, wie bei der Prüfung von Textilien, zur Ermittlung der direkten Einwirkenergie jedes einzelnen Prüfzyklus. Die Ermittlung des ATPV erfolgt dann analog zu den bereits beschriebenen Verfahren.

Allerdings gelten auch für den ermittelten Lichtbogenkennwert eines Gesichtsschutzes oder Handschuhs die gleichen Einschränkungen wie für die Kleidung. Die Nutzung erfordert Erfahrung in der Anwendung amerikanischer Richtlinien zur Gefährdungsbeurteilung von Störlichtbogenrisiken am Arbeitsplatz.

a 2.4 Anforderungsnorm für Produktzulassung und Auswahl

Störlichtbogenschutzkleidung sind textile hightech Erzeugnisse mit oftmals multifunktionellem Schutz. Bei der Auswahl derartiger Kleidung ist daher nicht nur die Durchführung einer entsprechenden Störlichtbogen-Beständigkeitsprüfung erforderlich. Vielmehr muss erkannt und berücksichtigt werden, dass keines der bislang beschriebenen Verfahren in der Lage ist, die an eine derartige PSAgS zu stellenden Anforderungen in der Gesamtheit abzubilden.

Alle bisher hier angeführten Normen sind reine Prüfstandards, die zwar die wesentlichsten, aber eben nicht alle Eigenschaften einer sicheren Kleidung bestätigen. So können z.B. ein Innenfutter aus nicht schwerentflammbarem Material oder eine Naht aus 100 % Polyesternähfaden im Ernstfall erheblich schädigende Auswirkungen auf den Träger haben. Ebenso bietet ein zu geringer Durchgangswiderstand, z.B. beim Einsatz von oberflächenleitfähigen Fasern für die elektrostatische Ableitfähigkeit der Kleidung, u. U. keinen Berührungsschutz gegenüber stromführenden Teilen und kann damit sogar weitere Sekundärgefährdungen hervorrufen.

Darüber hinaus sind natürlich auch die klassischen textilspezifischen Anforderungen, wie z.B. Maßbeständigkeit beim Waschen sowie Höchst- und Weiterreißfestigkeit, für einen Anwender nicht nur qualitäts-, sondern auch sicherheitsrelevant. Und letztendlich werden auch nur geeignete und entsprechend geprüfte Accessoires, wie schwerentflammbare Reflexstreifen, Embleme oder Logos, die Schutzfunktion einer Kleidung nicht negativ beeinflussen. Hier gilt es für den potentiellen Anwender der Kleidung Sicherheit zu erlangen, dass sowohl der Hersteller als auch die einbezogene Zertifizierungsstelle diese Risiken beachtet und durch Festlegung geeigneter Materialien und eines entsprechenden Designs weitmöglichst ausgeschlossen haben.

Als gegenwärtig bestes Mittel einer möglichst umfassenden Prüfung und Bewertung von Störlichtbogenschutzkleidung ist die internationale Norm IEC 61482-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens - Teil 2: Anforderungen") anzusehen. Obwohl für diesen Standard noch keine Konformitätsvermutung zur PSA-Richtlinie 89/686/EWG (Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen) gegeben ist, bietet er die momentan umfangreichste Beurteilungsmöglichkeit.

Wesentlicher Bestandteil dieser Produktnorm ist der Nachweis eines Störlichtbogenschutzes durch die eingesetzten Textilmaterialien, wie er nach DIN VDE 0682-306-1-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)") erbracht werden kann.

Eine entscheidende Grundforderung ist aber auch die ausschließliche Verwendung von schwerentflammbaren Ausgangsmaterialien (Index 3 gemäß DIN EN ISO 14116 "Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und Flammen - Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung") für die Außen- und ggf. Innenlage der Kleidung. Schutzkleidungstypische Forderungen an die Maßhaltigkeit sowie mechanische Beständigkeit im Gebrauch durch Mindestanforderungen an Höchstzug- und Weiterreißkraft ergänzen das materialspezifische Anforderungsprofil.

Die IEC 61482-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens - Teil 2: Anforderungen") regelt aber auch wichtige sicherheitsrelevante Anforderungen an die Gestaltung der Kleidung selbst. Möglicherweise aus Gründen des Tragekomforts gewählte unterschiedliche Schutzklassen im Front- und Rückenbereich werden ebenso eindeutig reglementiert, wie der ausschließliche Einsatz von schwerentflammbarem Nähfaden für alle Hauptnähte. Wurden zusätzlich zur Norm noch spezielle Designanforderungen, wie verschließbare Taschen, zum wirksamen Schutz gegen die im Störfall zahlreich entstehenden Spritzer geschmolzenen Metalls berücksichtigt, kann der Anwender von einer umfassend geprüften und bewerteten Schutzkleidung gegen die thermischen Risiken eines Störlichtbogenunfalls ausgehen. Dies gilt auch für entsprechende Bund- oder Latzhosen eines vollständigen Schutzanzuges. Obwohl keine der vorgestellten Methoden eine Prüfung von Erzeugnissen als konfektioniertes Teil vorsieht, wird die Zertifizierungsstelle diese Produkte einer intensiven Beurteilung der Schutzwirkung unterziehen. Hierfür sind die Verwendung identischen Einsatzmaterials für Hose und Jacke sowie die Umsetzung der in IEC 61482-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens - Teil 2: Anforderungen") getroffenen Festlegungen für das Design entscheidend. Sollte im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung auf den Einsatz eines kompletten Schutzanzuges oder Overalls verzichtet werden, muss die Eignung der zur Störlichtbogenjacke separat ausgewählten Hose allerdings durch den Anwender selbst überprüft werden. Um damit einhergehende Unsicherheiten und ggf. Risiken zu vermeiden, empfiehlt sich die Auswahl eines kompletten Anzugs aus Jacke und Hose.

Durch die noch ausstehende ganz- oder teilweise Überführung der IEC 61482-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens - Teil 2: Anforderungen") in eine allgemein verpflichtende harmonisierte EN-Norm (d. h. eine EN-Norm mit Konformitätsvermutung zur PSA-Richtlinie) und dem differenzierten Erfahrungspotential der Zertifizierungsstellen kann aber noch kein europaweit einheitliches Vorgehen bei der Zulassung von Störlichtbogenschutzkleidung erwartet werden. Daher sollte der Unternehmer durch Einsichtnahme in das Zertifikat (EG-Baumusterprüfbescheinigung), eine genaue Überprüfung der Kleidung sowie direkte Nachfrage beim Hersteller oder Händler sicherstellen, dass die Forderungen dieses Produktstandards berücksichtigt und im Erzeugnis entsprechend umgesetzt wurden.

| Kenngrößen und Risikoanalyse der thermischen Lichtbogengefährdung von Personen | Anhang 3 |

a 3.1 Energetische Kenngrößen der thermischen Lichtbogengefährdung von Personen

Die elektrische Energie, die in einen Störlichtbogen eingespeist wird, wird dort nahezu vollständig umgewandelt und in unterschiedlichen Formen abgegeben bzw. wieder freigesetzt. Die Auswirkungen von Störlichtbögen werden deshalb primär von der elektrischen LichtbogenenergieWLB bestimmt. Die elektrische Lichtbogenenergie kennzeichnet die Verhältnisse bei einem Lichtbogenkurzschluss in einer Anlage eindeutig. Für unterschiedliche Netz- und Anlagenbedingungen ergeben sich verschiedene Lichtbogenenergien.

Die für eine Person infolge thermischer Wirkungen maßgebliche Expositions- bzw. Gefährdungsgröße ist die Energiedichte, die an der exponierten Oberfläche der Haut auftritt. Das ist die EinwirkenergieEi, die bei unmittelbarer thermischer Lichtbogeneinwirkung als direkte EinwirkenergieEi0 vorliegt. Trägt die Person eine PSA, dann ist die Einwirkenergie als DurchgangsenergieEit zu betrachten. In der Prüfung von PSa wird festgestellt, ob die Durchgangsenergie die Grenze für das Einsetzen von Hautverbrennungen 2. Grades übersteigt. Die erfolgreiche Prüfung erbringt damit den Nachweis, dass diese PSAgS bis zu dem Niveau der direkten Einwirkenergie, das in dieser Prüfung eingestellt ist, lichtbogenbeständig ist und schützt.

Zwischen der elektrischen Lichtbogenenergie und der direkten Einwirkenergie gibt es einen komplexen nichtlinearen Zusammenhang, der durch die konkreten Transmissions- und Expositionsverhältnisse einschließlich der Anlagenkonfiguration und des Wirkabstandes zwischen dem Lichtbogen und der Person (Übertragungsverhältnisse) bestimmt wird. Die Transmissions- und Expositionsbedingungen für die thermischen Wirkungen können sehr vielfältig sein. Eine Gefährdungsbeurteilung muss alle diesbezüglichen Fälle einschließen bzw. abdecken und erfordert eine "worst-case"-Betrachtung.

Für den Box-Test von PSa (Schutztextilien und -kleidung) nach DIN VDE 0682-306-1-2 ("Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2: Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)") ist der Zusammenhang zwischen elektrischer Lichtbogenenergie und direkter Einwirkenergie für die beiden Schutzklassen bekannt. Sie sind die Kontrollgrößen für die Prüfeinstellung und charakterisieren die Übertragungsverhältnisse des Prüfaufbaus.

Beim Box-Test bestehen insbesondere infolge der durch den kleinräumigen Boxaufbau realisierten Lichtbogen-Richtwirkung (Gasströmung), die Strahlungseinwirkung (einschließlich Reflexionen) und durch die Elektrodenmaterialauswirkungen "worstcase"-Übertragungsbedingungen. Vergleichende Untersuchungen zu anderen Anordnungen zeigen, dass sich bei gleicher eingespeister elektrischer Lichtbogenenergie im Box-Test-Aufbau die höchsten thermischen Einwirkenergien ergeben.

a 3.2 Verfahren der Risikoanalyse

In der Risikoanalyse ist deshalb die elektrische LichtbogenenergieWLB, die im Anwendungsbereich zu erwarten ist, zu bestimmen. Es wird der maximale Wert der zu erwartenden elektrischen Lichtbogenenergie, gemessen in kJ, ermittelt. Auf dieser Basis ist dann nachzuweisen, dass die maximal auftretenden Beanspruchungen (thermischen Wirkungen) das Schutz- und Festigkeitsniveau der PSAgS nicht übersteigen. Die diesbezügliche Kenngröße ist die Lichtbogenenergie der Prüfklasse des Boxtests. Das Niveau der äquivalenten Lichtbogenenergie der PSA-Prüfung muss diesen Pegel abdecken. Im Anwendungsfall vorliegende Abweichungen von den Abstands-, Geometrie- und Transmissionsverhältnissen der Prüfung können in der Bestimmung der äquivalenten LichtbogenenergieWLBä berücksichtigt werden.

Ausgehend von der äquivalenten Lichtbogenenergie ist bei der Wahl der Prüf- oder Schutzklasse der PSAgS die Relation zum Erwartungswert für die elektrische Lichtbogenenergie zu betrachten. Die thermischen Gefahren eines Störlichtbogens sind abgedeckt, wenn

WLB ≤WLBä

gilt.

Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Prüfströme der Prüfklassen des Boxtests nicht den Einsatzgrenzen der PSAgS im Hinblick auf das Kurzschlussstromniveau entsprechen!

Die Risikoanalyse umfasst folgende Arbeitsschritte:

Innerhalb der Arbeitsschritte sind für den zu analysierenden Arbeitsplatz bzw. -bereich zu bestimmen:

Anmerkung:

Es soll darauf hingewiesen werden, dass verschiedene Schaltzustände des Verteilungsnetzes bzw. speisenden Energieversorgungssystems zu unterschiedlichen Kurzschlussleistungen und Energiewerten führen können. Es kann deshalb erforderlich sein, für eine Anlage mehrere solcher Fälle zu analysieren.

Die Analyse des Energieversorgungssystems muss für alle Arbeitsbereiche, d. h. im Allgemeinen vom Einspeisepunkt des betreffenden Netzes bis in den Abnehmerbereich, erfolgen.

a 3.3 Arbeitsschritte

A.3.3.3 Erfassung der allgemeinen Betriebsbedingungen

Ausgangspunkt ist die Betrachtung der allgemeinen Betriebsbedingungen. Zuerst ist eine Liste der Netzspannungsebenen, Anlagenarten und Anlagenorte im Netz sowie der Arbeitsaufgaben aufzustellen.

Anmerkung:

Dabei ist zu beachten, dass sich für unterschiedliche Schaltzustände des Netzes und des vorgeordneten Versorgungssystems verschiedene prospektive Kurzschlussströme ergeben. Der Kurzschlussstrom ist am höchsten, wenn der Netzknotenpunkt (die Sammelschiene einer Schaltanlage oder eines Verteilers) durch mehrere Einspeisungen oder Transformatoren gespeist wird. Für die gleiche Anlage müssen die unterschiedlichen Werte des Kurzschlussstroms bei verschiedenen Schaltzuständen dennoch berücksichtigt werden, da die Lichtbogenenergie bei dem kleineren Kurzschlussstrom infolge der längeren Ausschaltzeit der Schutzeinrichtung durchaus größer als für den höheren Strom sein kann.

Hinsichtlich der Arbeitsaktivitäten (elektrotechnische Arbeiten) spielen alle Tätigkeiten eine Rolle, die an offenen elektrischen Anlagen ausgeführt werden oder bei denen die Anlagen geöffnet werden (Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile, Arbeiten unter Spannung).

Anmerkung:

Im Falle typgeprüfter Schaltanlagen, für die der prüftechnische Nachweis der Lichtbogenfestigkeit vorliegt (MS: Lichtbogenprüfung nach VDE 0671-200 , NS: Lichtbogenprüfung Kriterium 1-5 nach EN 60439-1 Beiblatt 2) kann beim Bedienen und Arbeiten an einer geschlossenen Anlage immer ein Personenschutz vorausgesetzt werden; sie brauchen nicht in die weitere Analyse einbezogen werden. Bei nichtgeprüften Anlagen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Anlagen im Falle eines inneren Lichtbogenfehlers geschlossen bleiben und/ oder dass keine unzulässigen Lichtbogenwirkungen außerhalb der Anlage auftreten (z.B. durch austretende heiße Gase, berstende Teile etc.); hier muss eine Behandlung wie im Falle geöffneter Anlagen erfolgen.

A.3.3.4 Berechnung der Kurzschlussströme an den betrachteten Arbeitsplätzen

Voraussetzung für die Risikoanalyse und Auswahl der PSAgS ist die Kenntnis der prospektiven Kurzschlussströme bzw. Kurzschlussleistungen in den Anlagen (bzw. Netzknotenpunkten), die als Arbeitsorte in Frage kommen.

Anmerkung:

In der Regel ist die Risikoanalyse für verschiedene Arbeitsplätze in einem Netz oder Versorgungssystem vorzunehmen. Oft ist es in größeren Systemen zweckmäßig, struktur- und parametergleiche oder ähnliche elektrische Grundkonfigurationen (Schaltungen) zu bilden und zu betrachten.

Die Kurzschlussstromberechnung ist nach Standardverfahren (VDE 0102 Kurzschlussströme in Drehstromnetzen - Teil 0: Berechnung der Ströme) durchzuführen. Dafür steht in der Regel Berechnungssoftware zur Verfügung. Für jeden Arbeitsplatz/Anlagenbereich sind die maximalen und minimalen prospektiven dreipoligen Anfangskurzschlusswechselströme

I"k3max

und

I"k3min

für die möglichen /relevanten Schaltzustände des Netzes zu bestimmen. Diese Ströme werden standardgemäß für metallischen, d. h. impedanzlosen Kurzschluss (Fehlerstellenimpedanz ist Null) ermittelt.

Angaben zum Kurzschlussstrom bzw. der Kurzschlussleistung können auch durch den Versorgungsnetzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Wichtig ist, dass die Kurzschlussströme für den Fehlerort gelten, der dem betrachteten Arbeitsort entspricht.

Anmerkung:

Sollte für Niederspannungsnetze vom Versorgungsnetzbetreiber nur der Kurzschlussstrom (bzw. die Kurzschlussleistung) am speisenden Abspanntransformator bereitgestellt werden, dann muss der Kurzschlussstrom für Arbeitsorte (Fehlerorte), die entfernt vom Transformator im Niederspannungsnetz liegen, eine Berechnung auf der Grundlage der technischen Daten des Einspeisetransformators von MS auf NS und unter Berücksichtigung der verwendeten NS-Kabeltypen und -längen erfolgen. Es sollte ggf. eine Mehrfachspeisung des Fehlerortes beachtet werden.

Im Falle eines realen Kurzschlusses (mit Störlichtbogen) fließt infolge der Störlichtbögen (Fehlerstellenimpedanzen) ein reduzierter Strom, der Lichtbogenkurzschlussstrom oder Fehlerstrom bei Lichtbogenkurzschluss. Steht Software zur Verfügung, die auch die Bestimmung des Kurzschlussstroms bei LichtbogenkurzschlussIkLB vornimmt, so ist dieser Strom ebenfalls für die relevanten Schaltzustände zu ermitteln.

Der Lichtbogenkurzschlussstrom lässt sich ausgehend

vonI"k3min auch mit Hilfe eines StrombegrenzungsfaktorskB berechnen 5. Es gilt

IkLB =kBI"k3min

Der FaktorkB wird auf der Grundlage der LichtbogenspannungUB in Abhängigkeit von der Nennspannung des Netzes, dem R/X-Verhältnis der Impedanz des Kurzschlussstromkreises und des Elektrodenabstandes d (Abstand benachbarter Leiter in der elektrischen Anlage) ermittelt 5.

Anmerkung:

Die Reduzierung bzw. Begrenzung des Fehlerstroms infolge der Störlichtbögen an der Fehlerstelle spielt praktisch nur in NS-Systemen eine Rolle. Für MS- oder HS-Netze kann die Strombegrenzung praktisch vernachlässigt werden (kB = 1).

A.3.3.5 Bestimmung der Kurzschlussdauer (Lichtbogendauer)